Seit ChatGPT auf den Markt gebracht wurde, wird in der Öffentlichkeit viel über Künstliche Intelligenz (KI) gesprochen. Dennoch halten sich viele Missverständnisse und Mythen. Prof. Manfred Spitzer war am 04.09.2025 für einen Vortrag zu Gast in der Waldorfschule Marburg, in welchem er einen gut verständlichen Überblick über das Thema KI gab und einige dieser Missverständnisse aufklärte.

KI hat mehr Intuition als wir

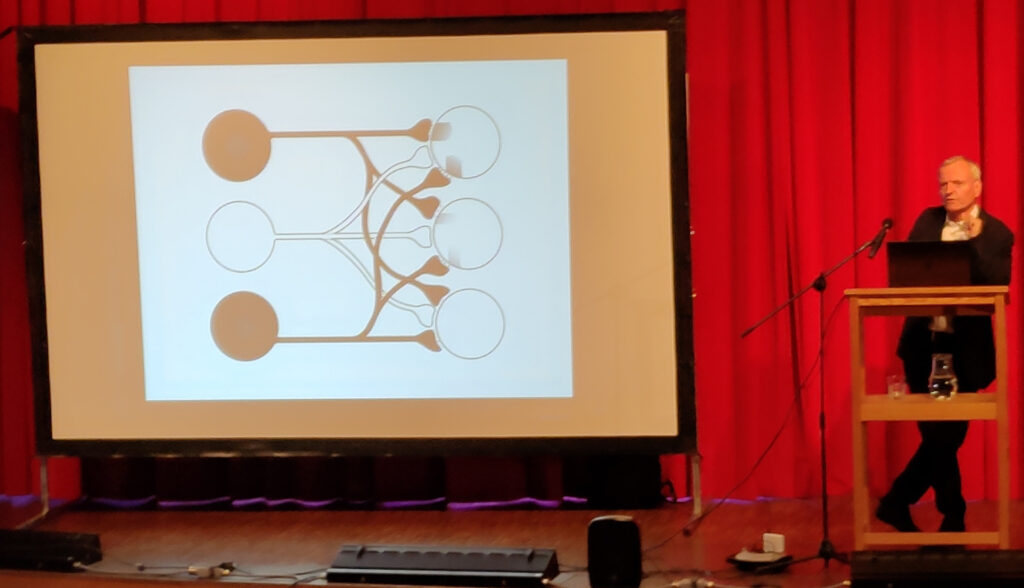

Viele glauben, KI – das seien Algorithmen, und der Mensch hingegen habe Intuition. „Setzen! Sechs!“, sagt Prof. Spitzer dazu. KI arbeite gerade nicht mit Algorithmen und habe eine bessere Intuition als wir. Algorithmen wie das Gradientenabstiegsverfahren und Backpropagation kommen jedoch beim Trainieren von KI-Systemen zum Einsatz.

Anhand eines Beispiels mit sechs künstlichen Nervenzellen und neun Synapsen vermittelte Prof. Spitzer dem Publikum die Grundprinzipien Neuronaler Netze, auf denen alle modernen KI-Systeme basieren.

Proteinfaltung, Dermatologie, Archeologie

Danach skizzierte er die bahnbrechenden Arbeiten des britischen KI-Forschers Demis Hassabis – von AlphaGo über AlphaZero zu AlphaFold –, wofür Hassabis 2024 den Nobelpreis für Chemie bekam. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von KI machte er anhand weiterer Beispiele deutlich, wie etwa der Unterscheidung harmloser und bösartiger Hautveränderungen in der Dermatologie oder der Entschlüsselung antiker Keilschriften.

Das Wichtigste in der Schule: der Lehrer!

Bei all diesen Vorzügen der KI stellte sich für die anwesenden Lehrer natürlich die Frage, welche Rolle KI künftig in der Schule spielen sollte. Darauf hatte Prof. Spitzer eine sehr klare Antwort: gar keine! Digitale Werkzeuge im Allgemeinen und KI im Speziellen nehmen Menschen das Denken ab, und genau das sollen Kinder in der Schule ja erst mal lernen.

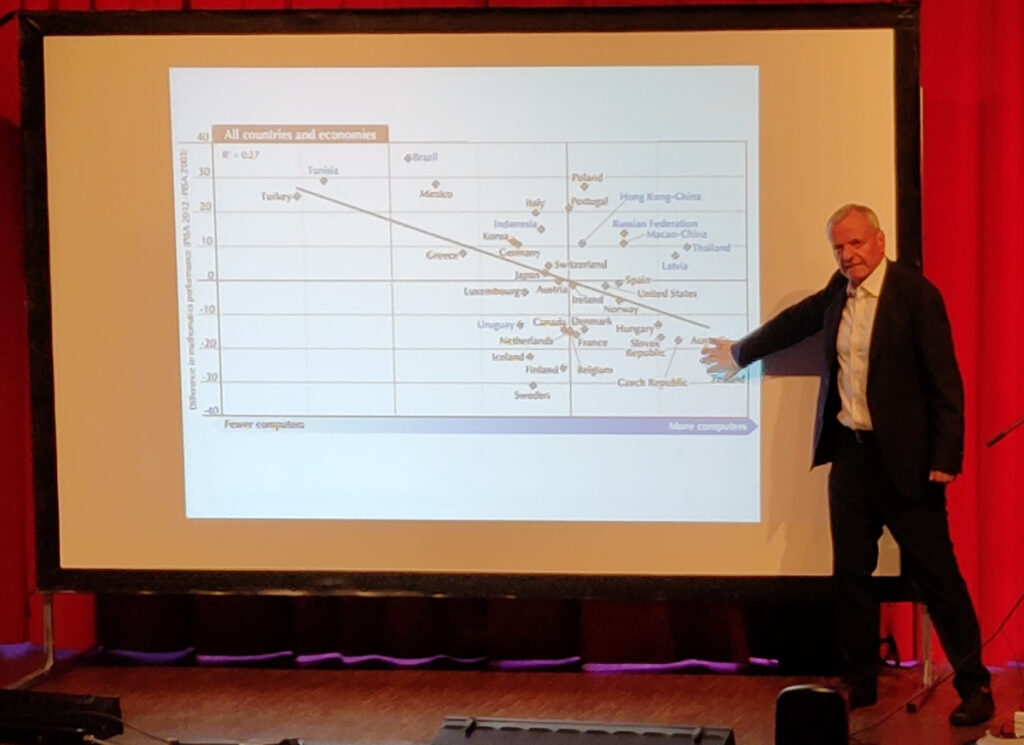

Prof. Spitzer zeigte Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien, die belegen, dass die Lernleistung umso schlechter ist, je mehr die Länder in Computertechnik für Schulen investiert haben. Grundlegend für den Lernerfolg in der Schule seien seit jeher die soziale Interaktion und charismatische Lehrer, die Schüler begeistern können. Ein Laptop oder eine KI könnten das nicht.

Schule ohne Computer?

Das Argument, dass Schüler nicht viel dabei lernen, wenn sie sich ihre Aufsätze von ChatGPT schreiben lassen, ist überzeugend. Man wird ja auch nicht sportlicher, wenn man einen Roboter für sich laufen lässt. Ob man Digitaltechnik jedoch komplett aus der Schule verbannen sollte – wie es Prof. Spitzer vorschlägt –, steht jedoch auf einem anderen Blatt. An die grundlegenden Ideen der Informatik könnten Kinder tatsächlich sogar ohne Computer herangeführt werden. Das zeigt die Kinderbuchautorin Linda Liukas mit ihrem wunderschönen Buch „Hello Ruby“.

Doch nach Erlangen dieser Grundlagen sollten interessierte Kinder auch in der Schule die Chance bekommen, ihre Begeisterung für Technik auch praktisch – am Computer – zu vertiefen. Wie sonst sollen sie denn in die Lage versetzt werden, später einmal eigene KI-Systeme oder Robotersteuerungen zu bauen?

Fazit

Die radikale Schlussfolgerung von Prof. Spitzer, dass Digitaltechnik in der Schule nichts zu suchen habe, teile ich nicht. In Fächern wie Deutsch, Fremdsprachen, Kunst und Musik kommt man sicherlich ohne Computer aus, in der Informatik aber bestimmt nicht. Und da unsere Welt von Computertechnik durchdrungen ist, sollte ein Verständnis dafür auch in der Schule vermittelt werden.

Dennoch war dies ein hervorragender Vortrag von Prof. Spitzer. Insbesondere die sehr gut aufgearbeitete Einführung in die Grundlagen von KI waren sicherlich sehr wertvoll für Lehrer und Eltern. Auch der Waldorfschule Marburg gebührt dafür großes Lob, mit Prof. Spitzer einen hervorragenden Vortragsredner eingeladen zu haben.